随着社交媒体的迅猛发展,每天都有各种话题在网络上掀起波澜。而这些话题的流行,往往不仅仅是因为事件本身,而是因为它们能够引发人们的热烈讨论,甚至形成一种名为“吃瓜”的社交文化。作为一种现代网络文化的象征,“吃瓜”本身不再是单纯的旁观,而是与公众讨论、热点聚焦密切相关。

在这些热议话题中,有些会成为社交媒体的“51话题漩涡”,无论是明星绯闻、娱乐圈八卦,还是社会事件引发的讨论,都能迅速进入公众视野,并形成巨大的舆论压力。这些话题一经爆出,几乎所有人都在讨论,甚至一些连最初源头都未曾深入了解的人,也在参与其中。这些话题有时是真实的,有时是通过某些媒介的过度解读甚至扭曲而产生的。而这些讨论背后,又隐藏着更多值得我们思考的现象。

吃瓜现象的广泛传播,很大程度上源于社交媒体的高效性。微博、微信、抖音等平台的迅速传播,让任何一个“吃瓜”事件都能迅速扩散开来。从某种程度上看,这也说明了现代人对“爆料”信息的渴求。在信息碎片化的时代,我们在海量的内容中寻找着最吸引眼球的新闻,哪怕这些新闻并不一定与我们的日常生活息息相关。

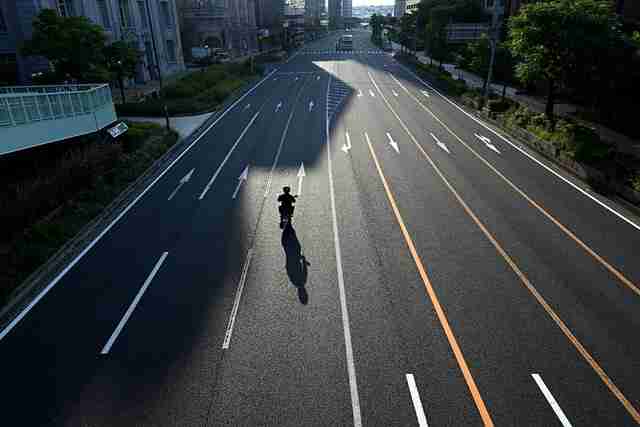

图解版“吃瓜51话题漩涡”便是如此,它通过清晰的视觉图示,展示了在社交平台上一个话题如何从单一事件逐渐发展成庞大的讨论链。这个漩涡的最中心,往往是某个事件的“源头”,无论是某位明星的言行,还是某个公众事件的突发状况。围绕这些核心话题,网友们通过转发、评论、二次创作等方式,逐步将讨论的范围扩展至整个网络生态。这些层层叠叠的信息传播层次,让人不禁感叹,社交媒体对我们生活的深远影响。

但值得注意的是,尽管这些话题引起了广泛的关注,却不一定总是具备足够的事实基础。在“吃瓜”过程中,很多信息往往是未经验证的谣言、误导性内容,甚至是假新闻。比如说,在某些热点事件中,网络上经常会有各种版本的解读和分析,甚至有些观点由于其极端性、争议性而引发更多的讨论。事实上,这种信息的不对称性,往往是“51话题漩涡”背后的一个重要因素。社交平台上快速传播的消息虽然让公众迅速得到信息,却也让舆论变得越来越难以辨别真伪。

不可忽视的是,许多人之所以参与其中,并非出于真正的兴趣,而是“跟风”的行为。随着话题的扩展,很多人参与讨论,单纯是为了融入社交圈,增加自己的话语权。即便他们未必对事件本身有深入了解,仍然能够通过简单的评论或者转发,展示自己的“参与感”。而这种现象,正是“吃瓜”文化的核心之一:我们并不是为了真相而讨论,而是为了在社会互动中找到自己的位置。

随着“吃瓜51话题漩涡”逐渐成为一种常态,我们也应当对这一现象进行更为理性地反思。在社交平台的推波助澜下,公众人物和事件越来越容易成为话题的中心。无论是明星的私生活,还是政治事件的爆发,都会成为人们讨论的焦点。这样的焦点,往往伴随着偏见、误解乃至扭曲的视角。在某些情况下,事件的真相可能被媒体或网友们的过度解读所掩盖,甚至被恶意放大,成为一种大众娱乐化的工具。

“吃瓜”文化不仅限于娱乐圈,任何一个热点事件都有可能成为话题的核心。尤其是在社交媒体的语境下,信息的过度消费和快速传播让许多事件都变得碎片化。相比传统媒体时代的信息传播方式,社交平台的信息传播具有极强的即时性和互动性。这种即时性往往也带来了一定的负面效应。许多人在参与这些话题讨论时,已经不再关注事情的本质,而是将更多的注意力集中在如何制造话题的热度和关注度上。这种趋势,甚至可以说是对信息消费的一种浅薄化。

从“吃瓜”文化的角度看,网络上的每一次讨论,都是一种集体的行为。在社交媒体的推动下,个体不再只是一个信息的接受者,更多的是一个信息的传递者与创造者。而这种现象的背后,既有社交平台提供的便利,也有对信息快速消化的需求。这些讨论和评论,虽然在短时间内能够引发广泛的关注,却往往是无根基的,没有经过深思熟虑的。

事实上,在这些“吃瓜”话题的背后,我们能看到现代社会对信息消费方式的深刻反思。许多人追求的是眼前的娱乐性,而非背后的真相。在这种局面下,公众人物的形象往往成为了被消费的对象,而真正的事件真相则变得日益模糊。我们不得不思考,社交媒体时代的“吃瓜”文化,到底是在推助公共话语的多元化,还是在制造一种舆论的盲目性和碎片化?

图解版“吃瓜51话题漩涡”不仅是对一个现代网络现象的深刻描绘,它更是对社交媒体时代文化的一种剖析。在这个信息爆炸的时代,我们每个人都是“吃瓜群众”,但如何在信息的漩涡中找到真相,如何避免陷入无意义的舆论漩涡,仍然是值得我们每个人深思的课题。